焦养泉教授团队又一重磅著作出版

——微观世界铀成矿的魅力,记录了二十余载铀资源求索之路

近日,《中国北方重要盆地铀富集机理与成矿模式》正式出版问世,这是铀储层沉积学研究领域的又一重要著作,由中国地质大学焦养泉教授领衔的盆地铀资源研究团队潜心研究多年撰写完成。

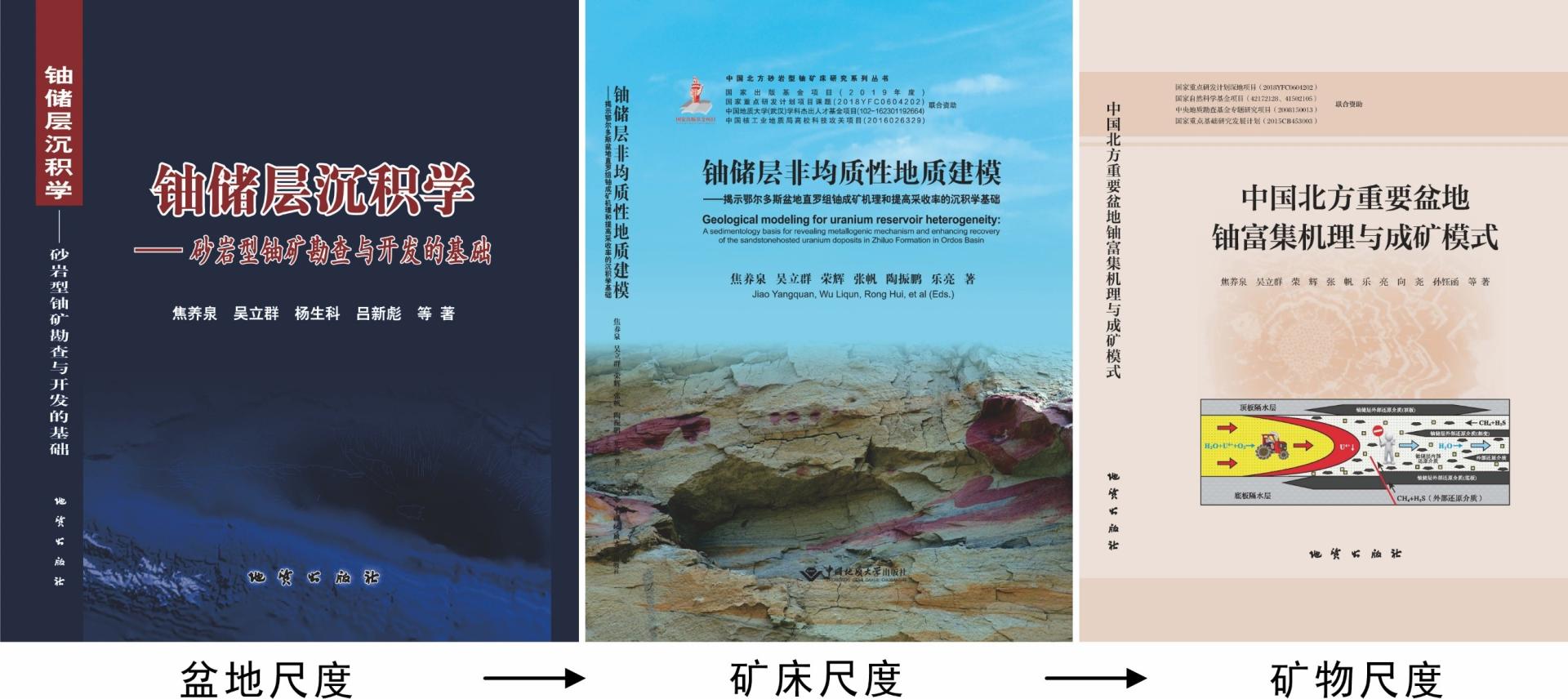

铀储层沉积学理论技术体系发展各阶段的代表性专著

盆地铀资源研究团队是由全国模范教师、资源学院二级教授焦养泉在2000年率先组建的一支专注于沉积学与铀矿地质学交叉研究的创新团队,多年来以“服务国家目标、促进学科建设、培养紧缺人才”为宗旨,取得了一系列显著成果,创建并发展了一套实用性强、受到业内广泛应用的铀储层沉积学理论技术体系,并将团队集体智慧的结晶融入到了一部又一部的专业著作中。这些专著在为我国铀矿勘查提供理论指导的同时,也记录着焦养泉教授与团队成员在研究领域持之以恒为真理而求索的每一步脚印。

结缘核地质 创建新理论

20世纪90年代,中国铀矿的勘查重点发生了重大的战略转移,由以往熟悉的硬岩型转向陌生的砂岩型,为沉积学的核地质应用创造了机遇。正是这一机遇,使得焦养泉教授于1997年与砂岩型铀矿结缘,并于2000年组建创新型研究团队,从此开始了在砂岩型铀矿领域长达二十多年的深耕细作。

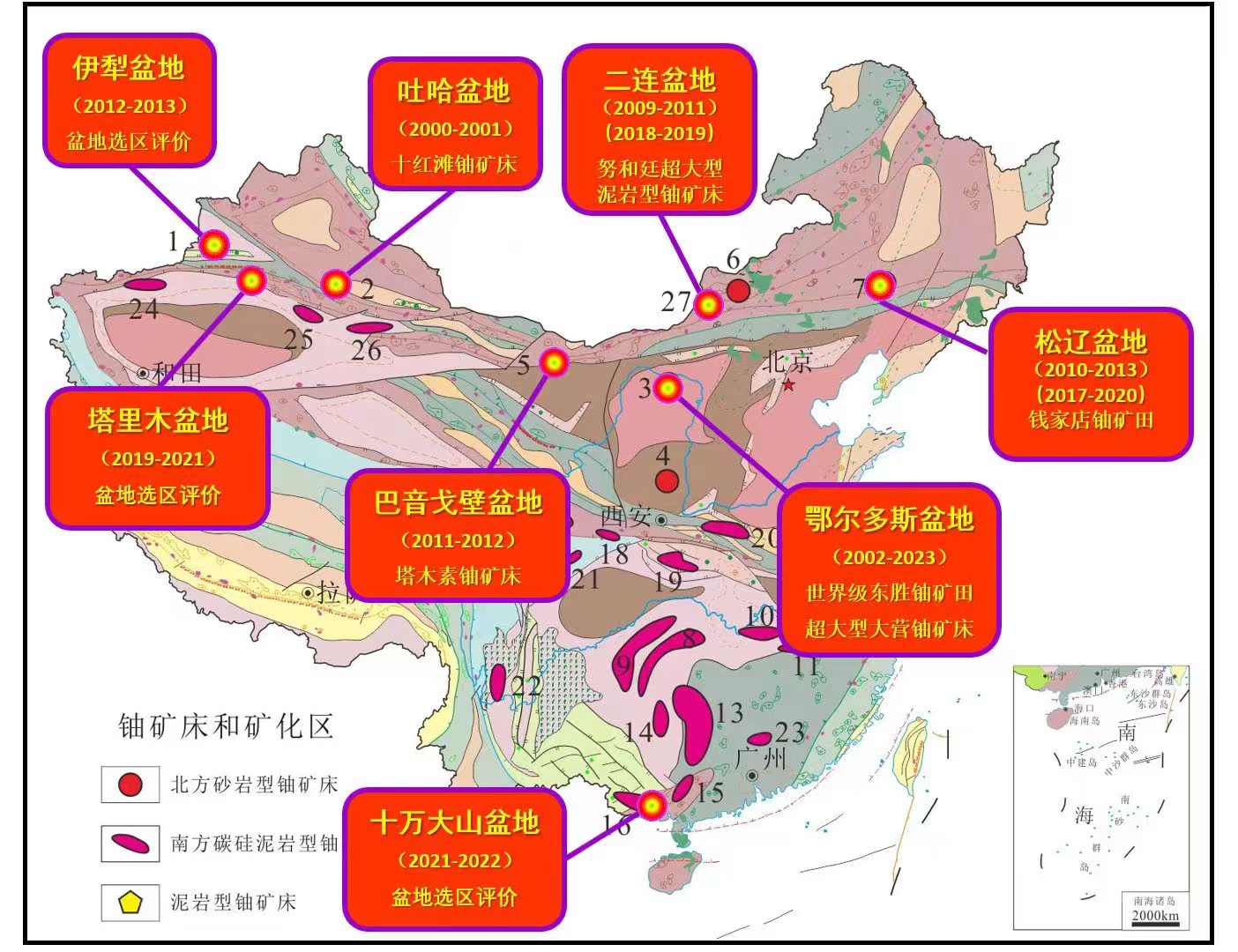

二十多年来焦养泉教授及团队从事盆地铀资源研究的足迹

基于砂岩型铀矿的普遍性沉积学控矿要素的认识,焦养泉教授通过对典型铀矿床的解剖,揭示了层序地层、沉积体系与铀成矿的相关性,率先提出了“铀储层”的新概念,总结提炼和逐步完善了一套适合我国陆相产铀盆地勘查预测的应用型关键技术——铀储层-层间氧化带-铀矿化的空间定位预测技术,创建了《铀储层沉积学》理论技术体系,在核工业地质界得到了广泛认可和深度传播,为钻前预测和工程优化起到了重要指导作用,助力实现了以超大型大营铀矿床为代表的重大找矿突破,相关成果荣获省部级科技成果一等奖。

湖北省和内蒙古自治区科技进步一等奖

宏观到微观 理论深发展

《铀储层沉积学》的宏观实用功能在“盆地尺度”的研究中得到成功应用的同时,焦养泉教授团队聚焦于“矿床尺度”的沉积非均质性研究,于2021年出版了姊妹篇专著《铀储层非均质性地质建模》,旨在深入揭示铀成矿机理和应对未来“剩余铀”开发的难题。

求真之路没有尽头,焦养泉教授和团队又进一步地深入到了“矿物尺度”的铀成矿作用过程研究中,在完成国家重点研发计划“深地资源勘查开采”重点专项课题基础上,于近日出版了《中国北方重要盆地铀富集机理与成矿模式》专著。该专著的问世,大大丰富了中国中新生代盆地铀成矿理论,也使“铀储层沉积学”理论技术体系得到了持续的深化发展。

系统性研究 实践新理念

近年来,焦养泉教授逐渐认识到沉积作用与环境以及成岩作用对砂岩型铀矿的形成具有举足轻重的作用,认为“铀矿的形成必须经历由沉积埋藏到抬升成矿两个重要的演化阶段,由沉积、成岩到铀成矿是一个具有成因联系的地质过程,铀成矿是铀储层复杂成岩序列中的重要一环”,由此逐渐形成和初步实践了“沉积、成岩与铀成矿”系统研究的理念。

二十多年来,从山川盆地的壮阔秀美到微观矿物的奇妙瑰丽,焦养泉教授研究团队始终坚持理论技术体系的发展与创新,跋山涉水、栉风沐雨,足迹遍布我国主要的产铀盆地,将源源不绝的科研成果写在祖国大地上,服务国民经济建设,为学科建设、紧缺人才培养做出了突出贡献。未来,他们也将继续秉承甘于奉献、一往无前的精神,为探究铀成矿的奥秘而奋勇攀登!砂岩型铀矿产出于沉积盆地,是沉积期有利要素的体现也是成岩期各种有利要素的叠加耦合,与沉积学相关的要素都有可能或多或少地影响后生铀成矿作用。《铀储层沉积学》由宏观向微观研究的持续深入,最重要的目的是揭示不同尺度的关键控矿要素对后生氧化-还原反应和铀变价富集成矿的制约机理,而“沉积、成岩与铀成矿”系统研究的理念则是从时间域的角度阐明关键控矿要素循序渐进的制矿机理,甚至包括成矿期后的相互作用。该理念是对《铀储层沉积学》理论技术体系的重要补充和发展。